トピックス

【レポート】ファシリテーション実践セミナー

集団による問題解決やアイデアの創造など、

あらゆる分野の活動でその場の舵取りを行うファシリテーション。

"ファシリテーション"という言葉を聞いたり、

"ファシリテーター"という肩書きの方と接することはあっても、

いざ自分で身につけようと思うと、

何をすればいいのかわからないという方が多いスキルでもあります。

今回のセミナーでは、

市内で起業予定の方、中小企業で広報業務を担っている方、行政職員の方、

まちづくりや地域活動で新しいプロジェクトを構想中の方などが集まりました。

日本ファシリテーション協会の運営などに尽力され、

現在は全国各地で公民連携事業のファシリテーターやまちづくりプロデュースに携わられている

田坂逸朗さんを講師にお迎えしました。

今年は約450回ファシリテーターを務められたという田坂さん。

ファシリテーションとは、"集団の知的相互作用を促進する働きかけ"、

技術であり状態のことだと言います。

「人は意見が言えなくて困ってるんです。

だから、それを"引き出す"こと、板書などをして意見を"かけあわす"こと、

そして、1人ひとりが何をするのか?というところまで"進める"ことがファシリテーターの役割なんです」。

場と人の関係を考えて引き出したいものを引き出す

コンテンツには関与せずプロセスをデザインする

チーム全員に一員だと思ってもらう

など、ファシリテーションとは何かという基礎をまずは学んでいきました。

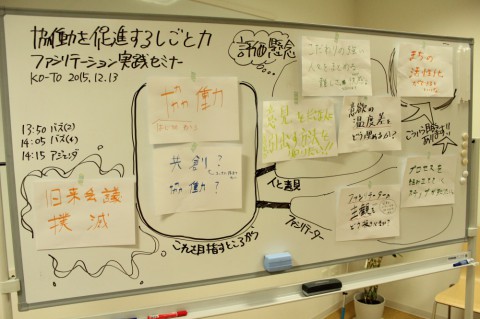

田坂さんからの話題提供の後は、メンバー同士で参加動機を話し、

それぞれが今日知りたいこと、スキルを活かしたいと思っていることを共有する"バズセッション"。

※バスセッション

6人前後の小グループで行う討論方法の一つ(バスとは"ハチの羽音"という意味)

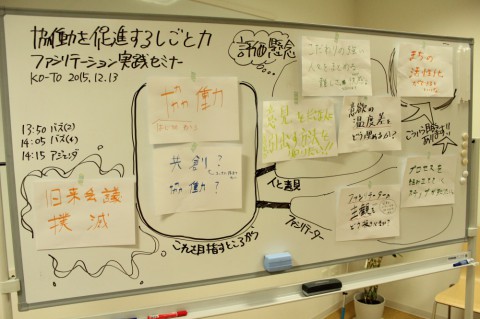

田坂さんへの質問や個人の困りごとなどバラバラに集まった意見も、

板書してまとまりを作っていくと、

その後の意見の出し方や着地点が自然と見えてきます。

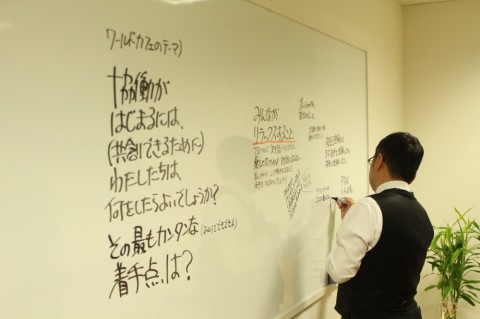

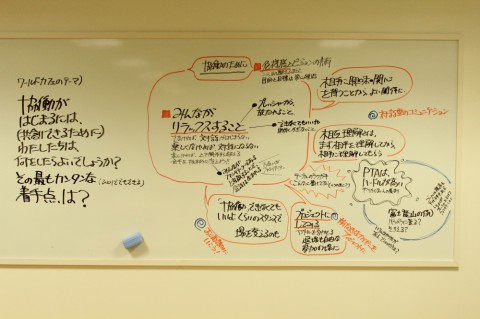

そして後半は、4つのテーブルに分かれてのワールドカフェ。

テーマは、「協働がはじまるには(共創できるために)わたしたちは何をしたら良いでしょうか?」。

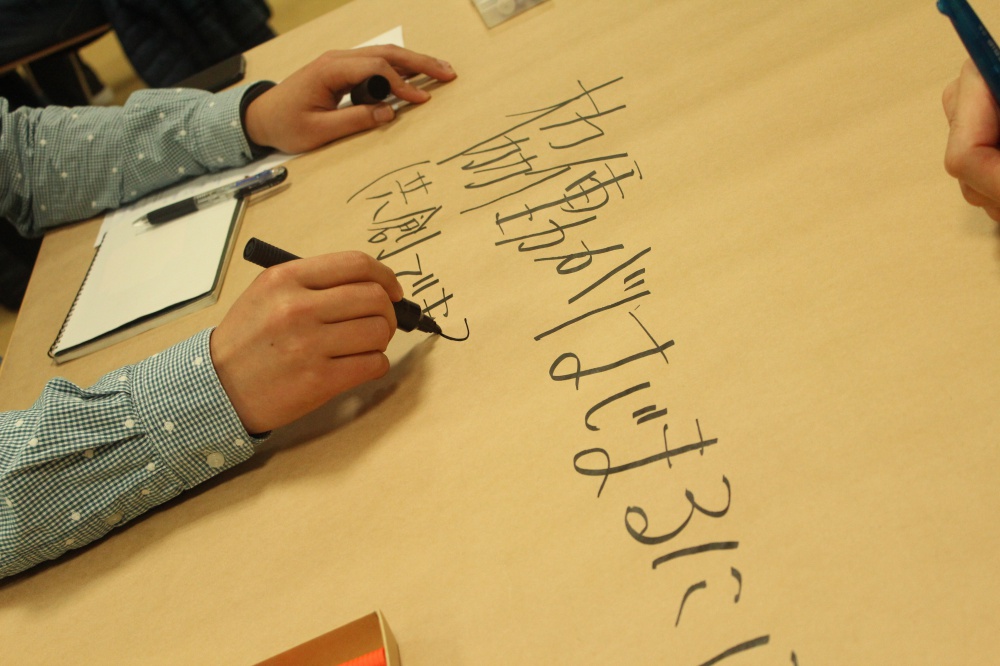

テーブルクロスに見立てた模造紙に、

他の人の言葉や思いついたことを"ラクガキ"しながら意見を出し合います。

「意見を出すときは出すに徹することが大事なんです。

誰が何を言ったかは切り離して、

紙に書き出してみることで意見が足されたりまとまりが生まれたり、成長していくんです」。

※ワールドカフェ

テーブルを替えながら、カフェにいるような楽しい雰囲気で対話を重ねる組織開発の手法の一つ

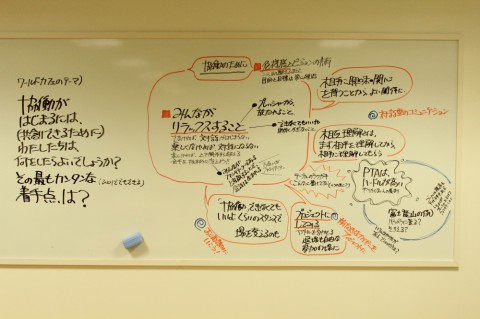

最後はテーブルの上のラクガキを順番に見ていく"ギャラリーツアー"。

自分にはなかった意見、

どのテーブルでも共通して出た意見など、

しみじみと眺めているとたくさんの発見がありました。

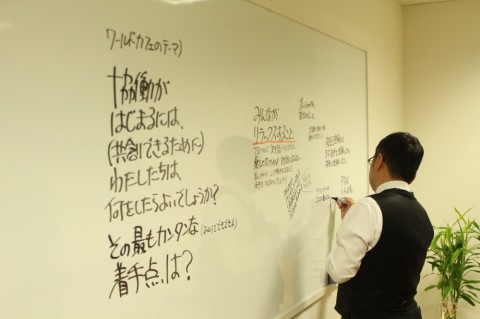

ギャラリーツアーの最中、

テーブルで交わされる会話に耳を傾けられながら、ホワイトボードに板書を取る田坂さんの姿が。

田坂さんがセミナー中何度もおっしゃっていたのは、「出た意見をとにかく書く」ということ。

「板書は未来への流れを示すもの。

全体が見えてくると意見の居場所と役割がわかるので、みんなが安心するんです」。

意見を出せない・出さない人は、自立性や独自性、独創性をもっていたいと思っているけど、

一方で孤立したくもないもの、と田坂さん。

そんな思いをどちらも両立させてはじめて、チームに全員の協働が生まれるのです。

バズセッション、ワールドカフェ、ギャラリーツアーを挟みながら進んだ半日。

例えば、対話の盛り上がりに合わせてセッションの終了時間が伸びていったりと、

場が作られていく感覚がリアルタイムで伝わってくるセミナーでした。

「ファシリテーターは、第3者としてどの意見とも同じ距離を持つ立場。

その場における、いわば発芽促進剤なんです」。

田坂さんからお聞きした基礎や専門的なツールに加え、

1人ひとりが誰かのファシリテーターになろうとする意識が、

場の舵を取って協働を生んでいく大切なポイントです。

あらゆる分野の活動でその場の舵取りを行うファシリテーション。

"ファシリテーション"という言葉を聞いたり、

"ファシリテーター"という肩書きの方と接することはあっても、

いざ自分で身につけようと思うと、

何をすればいいのかわからないという方が多いスキルでもあります。

今回のセミナーでは、

市内で起業予定の方、中小企業で広報業務を担っている方、行政職員の方、

まちづくりや地域活動で新しいプロジェクトを構想中の方などが集まりました。

日本ファシリテーション協会の運営などに尽力され、

現在は全国各地で公民連携事業のファシリテーターやまちづくりプロデュースに携わられている

田坂逸朗さんを講師にお迎えしました。

今年は約450回ファシリテーターを務められたという田坂さん。

ファシリテーションとは、"集団の知的相互作用を促進する働きかけ"、

技術であり状態のことだと言います。

「人は意見が言えなくて困ってるんです。

だから、それを"引き出す"こと、板書などをして意見を"かけあわす"こと、

そして、1人ひとりが何をするのか?というところまで"進める"ことがファシリテーターの役割なんです」。

場と人の関係を考えて引き出したいものを引き出す

コンテンツには関与せずプロセスをデザインする

チーム全員に一員だと思ってもらう

など、ファシリテーションとは何かという基礎をまずは学んでいきました。

田坂さんからの話題提供の後は、メンバー同士で参加動機を話し、

それぞれが今日知りたいこと、スキルを活かしたいと思っていることを共有する"バズセッション"。

※バスセッション

6人前後の小グループで行う討論方法の一つ(バスとは"ハチの羽音"という意味)

田坂さんへの質問や個人の困りごとなどバラバラに集まった意見も、

板書してまとまりを作っていくと、

その後の意見の出し方や着地点が自然と見えてきます。

そして後半は、4つのテーブルに分かれてのワールドカフェ。

テーマは、「協働がはじまるには(共創できるために)わたしたちは何をしたら良いでしょうか?」。

テーブルクロスに見立てた模造紙に、

他の人の言葉や思いついたことを"ラクガキ"しながら意見を出し合います。

「意見を出すときは出すに徹することが大事なんです。

誰が何を言ったかは切り離して、

紙に書き出してみることで意見が足されたりまとまりが生まれたり、成長していくんです」。

※ワールドカフェ

テーブルを替えながら、カフェにいるような楽しい雰囲気で対話を重ねる組織開発の手法の一つ

最後はテーブルの上のラクガキを順番に見ていく"ギャラリーツアー"。

自分にはなかった意見、

どのテーブルでも共通して出た意見など、

しみじみと眺めているとたくさんの発見がありました。

ギャラリーツアーの最中、

テーブルで交わされる会話に耳を傾けられながら、ホワイトボードに板書を取る田坂さんの姿が。

田坂さんがセミナー中何度もおっしゃっていたのは、「出た意見をとにかく書く」ということ。

「板書は未来への流れを示すもの。

全体が見えてくると意見の居場所と役割がわかるので、みんなが安心するんです」。

意見を出せない・出さない人は、自立性や独自性、独創性をもっていたいと思っているけど、

一方で孤立したくもないもの、と田坂さん。

そんな思いをどちらも両立させてはじめて、チームに全員の協働が生まれるのです。

バズセッション、ワールドカフェ、ギャラリーツアーを挟みながら進んだ半日。

例えば、対話の盛り上がりに合わせてセッションの終了時間が伸びていったりと、

場が作られていく感覚がリアルタイムで伝わってくるセミナーでした。

「ファシリテーターは、第3者としてどの意見とも同じ距離を持つ立場。

その場における、いわば発芽促進剤なんです」。

田坂さんからお聞きした基礎や専門的なツールに加え、

1人ひとりが誰かのファシリテーターになろうとする意識が、

場の舵を取って協働を生んでいく大切なポイントです。